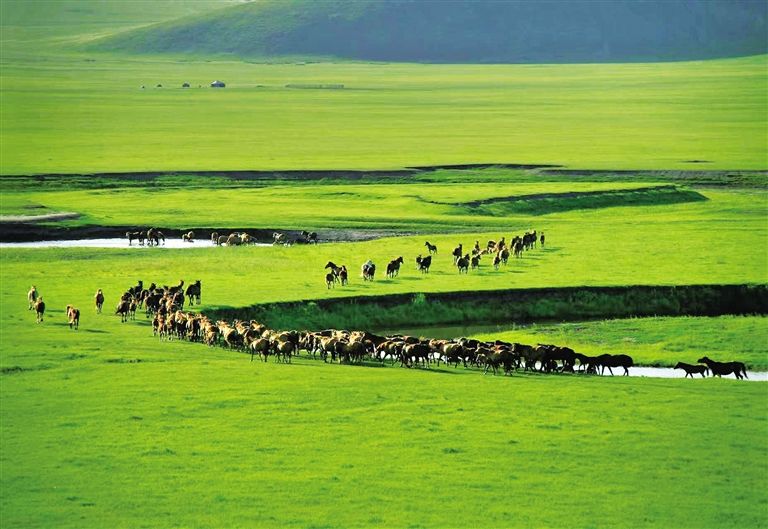

草原風光。阿魯科爾沁旗委宣傳部提供

赤峰市阿魯科爾沁旗,地處大興安嶺南麓與西遼河平原的過渡地帶,自古以來便是北方游牧民族的重要棲息地,承載著多元文明的碰撞與交融。

夏日草原的季風裹著青草的甜香,從無垠的綠海深處呼嘯而來,拂過三龍洞舊石器遺址,掠過寶山遼壁畫墓群,縈繞在查干浩特古城的殘垣斷壁間,最終消逝在牧民遷徙的塵煙里。

這里重巒疊嶂的群山、川流不息的河流、遼闊綿亙的草原孕育了多姿多彩的歷史文化遺存。

從五萬年前遠古人類打制的石器,到遼代墓葬中絢麗的壁畫,到蒙古林丹汗的都城遺址,再到延續至今的草原游牧傳統,層層疊壓的文化寶藏見證著各民族交往交流交融的深厚印記。

壁上丹青 唐風遼韻

寶山遼墓壁畫,歷經千年仍流光溢彩,燦若云霞。

1993年與1996年,考古工作者對寶山遼墓進行了兩次發掘,讓一幅幅內容豐富、題材廣泛、特色鮮明、文化多元的壁畫重見天日。這些壁畫既有濃郁的南方園林特色,又有經典的歷史故事情節。

刊載于1998年第1期《文物》的《內蒙古赤峰寶山遼壁畫墓發掘簡報》,著重介紹了2號墓石房內南北壁帶有榜題的兩幅壁畫——“楊貴妃教鸚鵡圖”與“蘇若蘭織錦迥文圖”,認為它們的藝術藍本直接源于唐代繪畫藝術風格。

壁畫中垂柳、竹林、芭蕉、棕櫚等亞熱帶植物都畫得很逼真,極有可能為中原畫師所作。這些典型中原文化元素的運用,也從側面說明在一千多年前,中原漢民族便一直與邊疆少數民族相互交流、相互影響,真切地反映出中原文化與北方民族文化融合的史實。

以藝載史、以文傳情。詩詞、題記與壁畫相互印證,共同展現出契丹人日常生活的生動圖景,讓寶山遼墓成為當之無愧的遼早期繪畫藝術寶庫。

著名學者、東亞藝術研究中心主任巫鴻在其所編《寶山遼墓》一書中認為:“寶山遼墓不但改變了以往對遼代初期藝術水平和風格的理解,而且也為我們思考10世紀東亞地區的文化交流和藝術發展提供了極其重要的形象資料。”

寶山遼墓是迄今所確認年代最早的契丹顯貴家族墓地。墓主人下葬年代正處于唐末遼初,中原的審美和文化深深地影響著北方民族。兩座墓葬的葬制、結構、壁畫都有濃厚的中原文化印記。

1994年,寶山遼墓入選“全國十大考古新發現”,其金碧重彩與凄美敘事,成為草原絲路文化互鑒的永恒象征。

為了守護這份承載著北疆文化基因的珍貴遺產,2018年,阿魯科爾沁旗博物館館長艾麗來到呼和浩特市和林格爾新區,研習壁畫拓印技術,歷時1年將“楊貴妃教鸚鵡圖”等3幅核心壁畫進行了高精度復刻并在博物館展出。

而在距離寶山遼墓30多公里遠的罕蘇木朝格圖山南坡,1992年“全國十大考古發現”之一的耶律羽之墓室典雅豪華,四壁溢彩,出土文物包括花瓣形金盞、鎏金高士圖銀杯等遼代金銀器精品,帶有中原、西域甚至中亞風格,也進一步證明了這片土地曾是多元文化交融的重要場所。

寶山遼墓、耶律羽之墓成為連接過去、現在與未來的文化紐帶。從唐代藝術風格的承襲,到南北文化元素的融合,再到當代人對文化遺產的精心守護,都在訴說著北疆文化的厚重與活力。

宮廷弦歌 歷史回響

在阿巴嘎罕山南麓草原深處,一座古城歷經數百年風雨依然巍然屹立。高達5米的夯土城墻、清晰可見的宮殿基址,訴說著一個王朝從盛到衰的滄桑過往。

查干浩特蒙古語意為白城。學術界認為該城始建于遼代并沿用到明代末期,是北元末代皇帝林丹汗的都城,也是明代晚期內蒙古東部地區的政治中心。

“查干浩特城址規模宏大,城市建筑布局主次分明,結構嚴謹。由東白城、白城、西白城、阿巴嘎山祭祀址及白城附近村落遺址等組成,總面積69萬平方米。”阿魯科爾沁旗博物館副研究館員周興啟介紹。

這里曾回蕩著林丹汗的雄心。面對后金崛起與蒙古諸部分裂,這位13歲即位的可汗以白城為基地,聯合明朝抗擊后金。宮殿區出土的黃色琉璃龍鱗紋殘磚、綠釉龍紋筒瓦、高足杯、銀錠等文物,無聲訴說著這座都城的繁盛。

歷史的轉折在1635年降臨,后金皇太極聯軍攻破城門,林丹汗之子額哲開城投降,北元都城就此隕落。

據文獻記載,明崇禎八年(1635年),皇太極會同歸附的蒙古各部攻入林丹汗都城,后金軍隊縱火焚毀該城,導致主體建筑嚴重受損,城內其他建筑未遭完全破壞,遺址得以相對完整保留。

這座曾經輝煌一時的古城雖然最終消逝在漫漫歷史長河中,然而文化的基因未滅。2009年,根丕廟喇嘛手中的古老樂譜蘇醒,15首北元宮廷樂曲穿越時空再度回響——這是世界首例復原的北元宮廷音樂,查干浩特城的靈魂在音符中重生。

2006年,查干浩特城址被國務院公布為第六批全國重點文物保護單位。2014年,蒙古族汗廷音樂被列入第四批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

面對這份珍貴的歷史遺產,當地文物保護部門與高校、科研院所合作,運用測繪、遙感、數字化記錄等科技手段,對遺址進行監測和記錄,為保護決策提供科學依據。而以“汗廷”為名的汗廷文化主題公園、汗廷街道、汗廷廣場,讓查干浩特城址的文化底蘊在現代生活中得以延續和傳承。

牧歌嘹亮 新韻和鳴

“天蒼蒼、野茫茫,風吹草低見牛羊”——這不僅是古詩中的意境,更是北疆草原上生生不息的真實畫卷。每年六月,阿魯科爾沁旗草原深處,一場延續千年的生態遷徙如期上演。

阿魯科爾沁草原游牧系統于2022年被聯合國糧農組織認定為全球重要農業文化遺產,也是全球唯一的蒙古族特色的草原游牧系統。

它不僅是古老的生產方式,更是北疆文化中人與自然和諧共生的智慧結晶。

核心區巴彥溫都爾蘇木的干部群眾,是這場壯闊遷徙的見證者。“今年,巴彥溫都爾蘇木21個嘎查的1700戶牧民,趕著牛羊,沿著黑哈爾河、蘇吉河等河流,分東、中、西三條路線,奔赴烏蘭哈達、雅圖特、寶日溫都爾、塔林花、渾都倫、查干溫都爾六個夏營地。”巴彥溫都爾蘇木黨委書記海礁介紹。

蜿蜒的遷徙隊伍,如同大地跳動的脈搏,在廣袤的草原上書寫著流動的史詩。

他們的每次出發都是與自然的角力。車輪深陷泥濘,道路濕滑難行,連日陰雨是自然的考驗。

堅守傳統游牧方式40余年的“老牧人”彩恩朝格圖,有條不紊地指揮兒子騎著馬在兩側驅趕牛群,老伴兒則坐在副駕駛座位上,時刻關注著車窗外的實時路況。

“別看這雨下得惱人,等我們到夏營地,正趕上牧草瘋長,牛羊才能吃好。”彩恩朝格圖笑著說。

在牧民眼中,這場與風雨同行的遷徙,不僅是生存的智慧,更是刻進血脈的草原哲學。

冬季南遷,夏季北移,逐水草而居,傳統的循環,是游牧民族與天地對話數千年凝練的生態平衡。它巧妙地化解了草場休養生息與牲畜繁衍壯大的矛盾,如同一雙無形的手,守護著大興安嶺南麓的蒼翠山巒,滋養著西遼河源頭的豐美濕地,更為無數野生動物提供了寧靜的家園。

承文脈、貫古今,傳統文化在保護傳承中創新發展。阿魯科爾沁旗制定了一系列規劃和政策性文件,推動傳統游牧文化與現代可持續發展相結合,讓轉場的牧歌更加悠遠嘹亮。

如今,博物館內遼墓壁畫訴說著民族交融的故事,查干浩特殘垣見證著王朝興替的滄桑,而草原游牧系統則以生生不息的生態實踐,書寫著人與自然和諧共生的現代篇章。這些文化符號共同構成了阿魯科爾沁旗絢麗多姿的文化畫卷,成為中華文明多元一體的鮮活注腳。(草原云·內蒙古新聞網記者 周秀芳 韓繼旺 及慶玲)